雑巾とは?その意味と起源

雑巾の定義と役割

雑巾とは、布を用いて床や家具を拭き掃除するための道具であり、古くから清掃の必需品として使われてきました。主に綿や麻などの吸水性の高い布地を使用し、手軽に汚れを拭き取ることができる点が特徴です。現代では、吸水性や耐久性を向上させた新素材の雑巾も登場し、掃除の効率を高める工夫がされています。また、雑巾がけは運動の一環としても注目され、学校や家庭での教育の一環としても活用されています。

雑巾の歴史と文化的背景

雑巾の起源は古く、世界各地で清掃用の布が使用されていました。日本では、和布を再利用する形で雑巾が生まれ、庶民の生活に根付いていきました。特に、布を無駄にしない精神が強く、使い古した衣服を雑巾として再利用する習慣が長く続いています。江戸時代には、商家や寺院で定期的な掃除が行われるようになり、雑巾がさらに普及しました。

日本における雑巾の影響

日本では、寺院や武家屋敷、庶民の家庭において、雑巾がけは重要な掃除方法の一つとして受け継がれてきました。特に、年末の大掃除では雑巾が欠かせない存在となっています。学校教育の一環として、児童が雑巾がけを行うことも一般的であり、掃除を通じて規律や協調性を学ぶ場としても重要視されています。また、伝統的な住居では床を直接拭く習慣が根付いており、これが日本独自の清掃文化の発展につながっています。

掃除の歴史と雑巾の関係

平安時代における掃除の方法

平安時代には、貴族の屋敷で掃除が行われる際、木製の床や畳の手入れに布が使われることがありました。ただし、掃除専門の道具は発展途上でした。この時代の掃除は、日常の習慣というよりは、儀式的な意味合いが強く、屋敷内の清浄を保つことが精神的な安定にもつながると考えられていました。貴族たちは直接掃除を行うことは少なく、使用人が掃除を担当していましたが、年末や特別な行事の前には屋敷全体の清掃が行われ、布を用いた拭き掃除が重視されていました。

室町時代の掃除習慣

室町時代には、武士階級や寺院において定期的な掃除が行われるようになり、雑巾のような布が活用される場面が増えました。この時代には、武士道の精神の一環として、住環境を整えることが重要視され、戦国大名の屋敷でも定期的な掃除が行われるようになりました。また、寺院では「作務」として掃除が修行の一環とされ、雑巾がけが精神修養の手段としても位置付けられていました。こうした影響から、掃除の習慣は一般庶民の間にも広がっていきました。

江戸時代の雑巾と掃除文化

江戸時代になると、庶民の間でも掃除の習慣が根付き、雑巾を用いた掃除が一般的になりました。この時期に、雑巾が広く普及し、布を裂いて作る簡易的な雑巾が多用されるようになりました。江戸の町では、長屋に住む庶民たちが共同で掃除を行う文化が発展し、特に町内の清掃は住民の協力によって維持されていました。また、大掃除の習慣もこの時代に定着し、寺社仏閣や商家などでは定期的に大掛かりな掃除が行われ、雑巾を使った床の拭き掃除が徹底されていました。これにより、清潔な環境を保つことが都市生活の一部となっていきました。

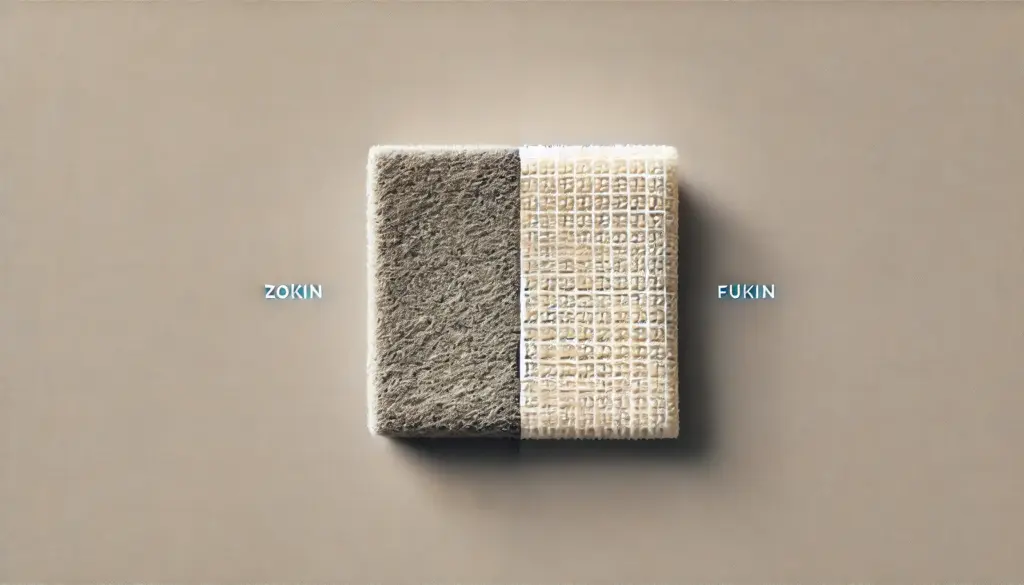

雑巾と布巾の違い

雑巾と布巾の役割の比較

雑巾は主に床や家具を拭くためのものであり、布巾は食器や台所の清掃に使われます。用途によって適した素材が選ばれます。さらに、雑巾は靴や玄関の拭き掃除にも活用されることが多く、布巾はガラスや鏡の拭き取りに適している場合もあります。地域によっては、布巾を使ってテーブルの上を拭く習慣があり、雑巾と布巾の使い分けが文化的な要素を持つこともあります。

使用する素材とその違い

雑巾は丈夫で吸水性の高い布が使われることが多く、布巾は清潔さが求められるため、薄手で速乾性のある素材が選ばれます。最近では、雑巾にはマイクロファイバーや抗菌加工が施されたものも多く、汚れを効果的に除去できるようになっています。一方で、布巾には綿やリネンが多く使用され、手触りや吸水性が重視される傾向があります。また、用途によっては使い捨ての布巾が選ばれることもあります。

掃除道具としての機能の違い

雑巾は広範囲を拭くことを目的とし、布巾は食品や水回りの衛生管理に特化しています。雑巾は主に床や壁の汚れを拭き取るための道具であり、しっかりと力を入れてこすることが可能です。一方で、布巾は手に持ちやすいサイズで設計されており、細かい部分の汚れを落とすのに適しています。また、雑巾は洗剤を併用することが多く、布巾は水拭きや乾拭きで使われることが一般的です。近年では、雑巾と布巾の機能を兼ね備えた製品も登場し、用途の幅が広がっています。

雑巾の進化と製品としての多様性

現代の雑巾の素材とタイプ

現代では、吸水性や抗菌性を持つ特殊な素材が開発され、使い捨ての雑巾も普及しています。従来の綿や麻に加え、マイクロファイバーやナノテクノロジーを活用した繊維素材が登場し、より効率的に汚れを落とせるようになっています。さらに、洗剤を使わずに油汚れを除去できる高機能雑巾や、環境に配慮した再利用可能な素材で作られたエコ雑巾も人気を集めています。また、サイズや厚みのバリエーションが増え、用途に応じた雑巾を選べる時代になりました。

雑巾製品の普及

掃除用品メーカーによる高機能な雑巾が販売され、プロの清掃現場でも使用されています。そのような企業は、一般家庭向けの雑巾だけでなく、オフィスや商業施設向けの業務用雑巾を展開し、多くの場面で活用されています。また、抗菌加工や防臭機能を備えた雑巾も増え、衛生管理の観点からも注目されています。使い捨てタイプの雑巾も普及し、特に病院や食品業界では衛生面の安全性を高めるために活用されています。

化学製品としての影響とその利点

マイクロファイバー雑巾などの化学繊維製品は、汚れを落としやすく、水を使わずに掃除できる点が評価されています。これにより、洗剤の使用量を減らし、環境負荷を軽減することが可能になりました。また、静電気を利用してホコリを吸着するタイプの雑巾もあり、家具や電化製品の掃除に適しています。一方で、化学繊維を用いた雑巾は洗濯を重ねることで繊維が劣化しやすいため、適切なメンテナンスが求められます。最新の技術では、ナノコーティングを施した雑巾が開発され、より長寿命で効果的な清掃が可能になっています。

日本における雑巾の歴史と文化

庶民と貴族の掃除習慣の違い

庶民は手作りの雑巾を使用し、衣類の端切れや使い古した布を再利用して掃除に役立てていました。一方で、貴族階級では掃除専門の使用人が屋敷の手入れを担当し、雑巾の使用は庶民に比べて限定的でした。特に、貴族の間では掃除よりも装飾や香りによる空間の維持が重視され、掃除は儀式的な意味合いを持つことが多かったのです。また、庶民の住居は狭く、木製の床や畳が主流であったため、頻繁な雑巾がけが求められました。一方、貴族の屋敷では漆塗りの床や絹張りの壁が多く、掃除方法も異なり、布を軽く湿らせて拭き取る程度の手入れが一般的でした。

大掃除と雑巾の重要性

年末の大掃除では、雑巾がけが伝統的な掃除方法の一つとして受け継がれています。江戸時代には「煤払い(すすはらい)」と呼ばれ、年末に家中の埃を払い落とす行事として定着しました。この大掃除では、家族総出で天井の梁や障子、床まで徹底的に掃除が行われ、雑巾がけも欠かせない作業の一つでした。

また、現代では年末の大掃除だけでなく、春の掃除や梅雨前の掃除など、気候や生活リズムに応じた掃除習慣も増えてきました。特に、フローリングやタイル床が普及したことで、雑巾がけの頻度が変化しつつも、定期的な拭き掃除の重要性は変わらずに残っています。

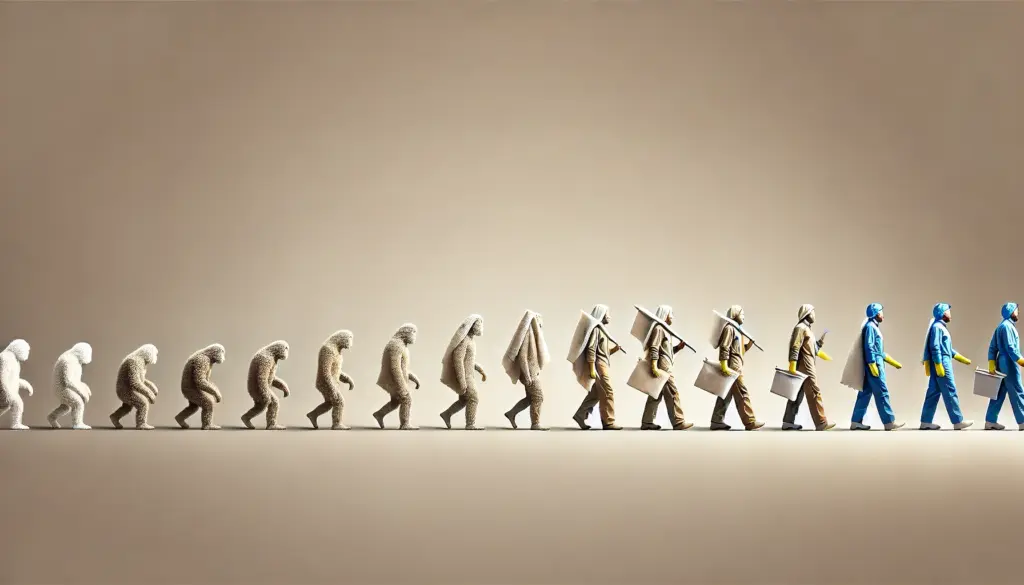

掃除道具としての雑巾の役割の変遷

古くは手作りの雑巾が主流でしたが、現在では高機能な製品が登場し、進化を続けています。従来の綿や麻の雑巾に加え、マイクロファイバー製や抗菌加工が施された雑巾が登場し、より効果的に汚れを落とせるようになっています。

さらに、モップ式の雑巾や電動拭き掃除機が開発され、雑巾がけの負担を軽減する技術も発展しています。近年では、環境に配慮した再利用可能な雑巾や、生分解性の高い素材を使用したエコ雑巾も注目されるようになり、伝統的な掃除道具としての雑巾が時代に応じた変化を遂げています。

掃除方法の変遷

昔の掃除の仕方と道具の違い

昔は竹ぼうきやちりとりとともに、雑巾が主要な掃除道具として活躍していました。特に、木造建築が多かった時代には、床の汚れをこまめに拭き取ることが清潔な環境を保つ上で重要でした。雑巾は古くなった着物や布を再利用することが一般的で、各家庭で手作りされていました。また、寺院や武家屋敷では掃除が日々の修行の一環とされ、雑巾がけを行うことで精神的な鍛錬にもつながると考えられていました。

また、農村部では土間を拭くための雑巾も使用され、木の床だけでなく、さまざまな場所の清掃に用いられていました。水拭きだけでなく、米ぬかを使って汚れを落とす工夫も見られました。江戸時代の町家では、長屋の住人が共同で掃除を行い、雑巾を使って路地や玄関先を清潔に保つ文化が根付いていました。

現代の掃除と雑巾がけ

掃除機の普及により、雑巾がけは補助的な役割を担うことが増えました。フローリングが一般的になったことで、以前のように毎日雑巾がけを行う習慣は減りましたが、細かい汚れや手の届かない部分の清掃には依然として欠かせない道具です。

また、近年ではマイクロファイバー製の雑巾や使い捨てのウェットシートが普及し、従来の雑巾がけよりも手軽に掃除ができるようになりました。さらに、除菌や抗菌機能を持つクリーナーと併用することで、より衛生的な環境を維持できるようになっています。オフィスや学校でも、モップと雑巾の併用が一般的になり、用途によって使い分けが進んでいます。

ロボット掃除機との共存

ロボット掃除機が普及する中で、細かい部分の仕上げに雑巾が活用されています。ロボット掃除機は床のホコリやゴミを吸い取るのには便利ですが、細かい汚れやこびりついた汚れの除去には雑巾が必要とされています。そのため、掃除の最後の仕上げや、家具の隙間や階段の掃除には雑巾が依然として活躍しています。

さらに、高機能なロボット掃除機の中には水拭き機能が搭載されたものもあり、雑巾の代わりとして活用されるケースも増えています。ただし、家具の表面や窓の拭き掃除などには依然として手作業が必要であり、雑巾の役割が完全になくなることはありません。今後、ロボット掃除機と雑巾を併用することで、より効率的な掃除方法が確立されると考えられています。

拭き掃除の意義

清掃と公衆衛生の関係

拭き掃除を行うことで、衛生環境を保ち、病気の予防にも寄与します。特に、手に触れる機会の多い床や家具の表面を定期的に拭き取ることで、ウイルスや細菌の繁殖を防ぎ、家庭内感染のリスクを低減することができます。また、ハウスダストや花粉の除去にも効果があり、アレルギー疾患の予防にもつながります。公衆衛生の観点からも、拭き掃除は清潔な生活環境を維持するための基本的な習慣の一つとされています。

拭き掃除がもたらす効果

物理的な汚れを取り除くことはもちろん、心を整える効果も期待されています。日本では古くから掃除が精神修養の一環とされ、日々の拭き掃除を通じて心を落ち着かせる習慣が根付いてきました。特に、整理整頓された空間はストレスを軽減し、集中力を向上させる効果があるとされています。

また、雑巾がけの動作は適度な運動になり、体を動かすことで血行が促進されます。さらに、家庭内での役割分担として掃除を共に行うことは、家族間のコミュニケーションを深める機会にもなります。

習慣化した掃除方法の重要性

定期的な掃除が生活の質を向上させ、快適な環境を維持することに繋がります。特に、毎日の掃除を習慣化することで、汚れが蓄積しにくくなり、大がかりな掃除の負担を軽減できます。また、適切な清掃ルーティンを持つことは、時間管理能力の向上にも寄与します。例えば、朝の掃除を習慣化することで、すっきりとした気持ちで一日をスタートできるようになります。さらに、衛生管理が行き届いた環境は、住む人の健康維持だけでなく、来客時の印象向上にもつながるため、社会生活においても重要な役割を果たします。

雑巾の歴史的な影響

掃除道具の発展に寄与した文化

雑巾の進化は、清掃道具全体の発展に貢献し、より便利な掃除用品が生まれる契機となりました。古くは手作りの布雑巾が主流でしたが、産業革命以降、繊維技術の発達により吸水性や耐久性に優れた製品が登場しました。また、衛生意識の向上により、抗菌加工や静電気防止機能を備えた雑巾も開発され、清掃作業の効率が大幅に向上しました。

さらに、商業施設や医療機関では、従来の布製雑巾に代わる使い捨てタイプのクリーニングクロスが普及し、衛生管理の向上に寄与しています。雑巾の進化は単なる清掃用具の発展にとどまらず、環境負荷の低減や労働環境の改善にも影響を与えているのです。

日本国内外の掃除の違い

日本では床を雑巾がけする習慣が根付いているのに対し、欧米ではモップの使用が主流です。これは、日本の住環境が畳や木製の床を多く採用していたことが影響しています。畳の表面を傷めずに汚れを取り除くためには、湿らせた布での拭き掃除が最適であり、結果的に雑巾がけの文化が根付きました。

一方、欧米ではカーペット敷きの住宅が多く、床の掃除には掃除機が使われることが一般的でした。そのため、雑巾を使用する機会は限られ、キッチンやバスルームの清掃にはスポンジやペーパータオルが主流となりました。しかし近年では、日本の「拭き掃除」に対する関心が高まり、欧米の家庭でもマイクロファイバークロスや再利用可能な布巾を用いるケースが増えています。

雑巾の社会的役割

学校や家庭での掃除活動を通じて、雑巾が教育的な役割を担う場面もあります。特に日本の学校では「掃除の時間」が設けられ、児童や生徒が自ら雑巾がけを行うことが一般的です。これは、環境美化だけでなく、責任感や協調性を育む教育の一環として位置づけられています。

また、家庭内においても、幼少期から掃除の習慣を身につけることが重要視されており、親子での雑巾がけが推奨されています。さらに、地域清掃活動やボランティア活動でも雑巾が活用され、公園や公共施設の清掃に貢献する場面が増えています。こうした活動を通じて、雑巾は単なる清掃道具ではなく、社会的な意識を育てる重要なツールとなっています。

雑巾の未来

環境に優しい雑巾の開発

再利用可能な素材や生分解性の高い雑巾の開発が進められています。従来の雑巾は主に綿や化学繊維を使用していましたが、環境負荷を低減するために、竹繊維やリネン、オーガニックコットンを使用したエコ雑巾が増えています。さらに、洗剤を使わずに汚れを落とせるナノコーティング技術を施した雑巾も登場し、水の使用量を削減する効果が期待されています。また、繰り返し洗って使える耐久性の高い雑巾の開発も進んでおり、廃棄物の削減にも貢献しています。

技術革新と掃除道具の進化

新素材やナノテクノロジーを活用した雑巾が今後登場する可能性があります。例えば、抗菌・防臭機能を持つ繊維が開発され、雑巾に付着する細菌の増殖を抑える技術が進化しています。これにより、雑巾自体の衛生管理がしやすくなり、使用後のメンテナンスが簡単になると考えられています。

また、静電気を活用してホコリを吸着する高性能雑巾や、水だけで頑固な汚れを落とせるマイクロファイバー雑巾の改良も進んでいます。さらに、スマートホーム技術との連携により、ロボット掃除機や自動拭き掃除機と併用できる特殊な雑巾も開発される可能性があります。

今後の掃除文化における雑巾の位置づけ

掃除のスタイルが変化する中で、雑巾は伝統的な道具として、あるいは新しい形で進化し続けるでしょう。家庭だけでなく、オフィスや公共施設でも衛生管理の重要性が高まる中、より高性能で使いやすい雑巾が求められるようになっています。

また、持続可能なライフスタイルの一環として、再利用可能な雑巾の需要が増えており、手作り雑巾を使用する人々も増加傾向にあります。

今後は、技術革新と環境意識の高まりを背景に、雑巾はより進化し、多様な用途で活躍することが期待されます。